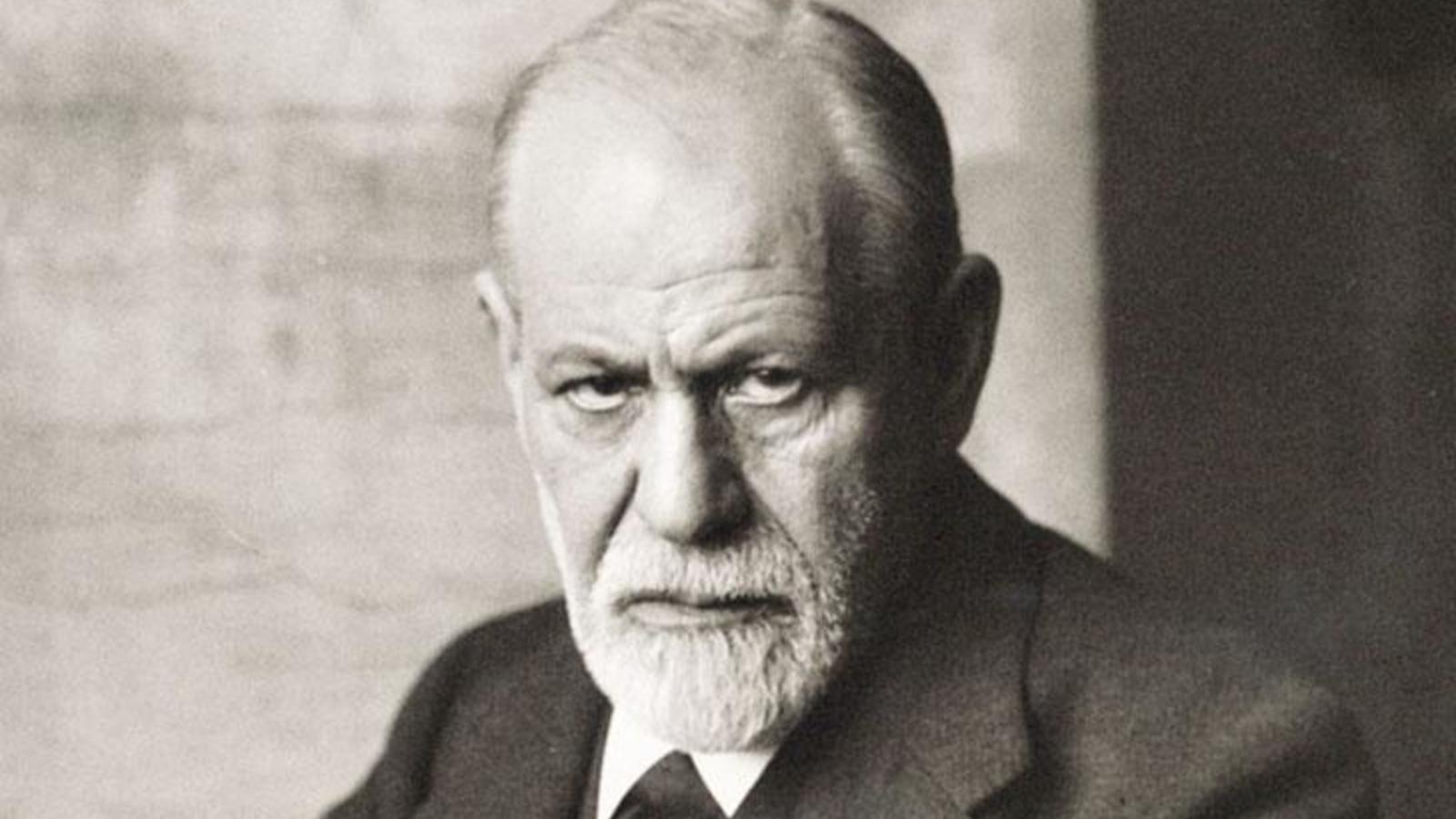

El siguiente fragmento es extraído del libro “Sigmund Freud Obras Completas. Tótem y Tabú y otras obras (1913 – 1914)” | Tomo XIII

Uno tiene un raro sentimiento cuando a edad tan avanzada vuelve a recibir la orden de redactar una «composición en alemán» para el colegio; pero obedece de manera automática, como aquel veterano que a la voz de ¡Atención!» se ve constreñido a llevarse las manos a las costuras del pantalón dejando caer al suelo su paquetito. Es asombroso cuan pronto dice uno que sí, que colaborará, como si en el último medio siglo nada hubiera cambiado. Y, sin embargo, uno ha envejecido desde entonces, frisa ya los sesenta años, y tanto el sentimiento del propio cuerpo como el espejo le muestran de manera indudable cuánto lleva ya ardiendo la vela de su vida.

Todavía diez años atrás pudo uno tener momentos en los que repentinamente volvió a sentirse joven; cuando, ya barbicano y con todas las cargas del ciudadano y padre de familia, andaba por las calles de la ciudad natal y de improviso tropezó con este o estotro señor anciano, pero bien conservado, a quien saludó casi humillado porque había

reconocido en él a uno de sus profesores de la escuela secundaria. Pero después uno se quedó parado, siguiéndolo, meditativo, con la vista: «¿Es realmente él, o sólo alguien que se le parece hasta inducir a engaño? ¡Pero cuan joven se le ve, y tú que has envejecido tanto! ¿Es posible que estos hombres, antaño para nosotros los representantes de los adultos, fueran tan poco mayores que nosotros?».

El presente quedó entonces como en penumbra, y los años vividos entre los diez y los dieciocho se empinaron desde los rincones de la memoria con sus presentimientos y errores, sus trasformaciones dolorosas y éxitos entusiasmantes, las primeras miradas a un mundo sepultado de la cultura, que, por lo menos a mí, me serviría más tarde de inigualado consuelo en la lucha por la vida; los primeros contactos con las ciencias, entre las que uno pensaba poder elegir aquella a la que prestaría sus servicios —sin duda alguna inapreciables—. Y creí acordarme de que toda esa época estuvo recorrida por un presentimiento que al comienzo se anunciaba sólo quedamente, hasta que pudo vestirse con palabras expresadas en la composición del examen de bachillerato: en mi vida, yo quería hacer alguna contribución a nuestro humano saber.

Luego me hice médico, pero en verdad más bien psicólogo, y pude crear una nueva disciplina psicológica, el llamado «psicoanálisis», que hoy atarea a médicos e investigadores de países cercanos y de países lejanos donde se habla otras lenguas, provocando alabanzas y censuras —aunque desde luego apenas se habla de él en la propia patria—.

Como psicoanalista debo interesarme más por los procesos afectivos que por los intelectuales, más por la vida anímica inconciente que por la conciente. El sacudimiento que me causó el encuentro con mi antiguo profesor de la escuela secundaria me advierte que debo hacer una primera confesión:

No sé qué nos reclamaba con más intensidad ni qué era más sustantivo para nosotros: ocuparnos de las ciencias que nos exponían o de la personalidad de nuestros maestros. Lo cierto es que esto último constituyó en todos nosotros una corriente subterránea nunca extinguida, y en muchos el camino hacia las ciencias pasaba exclusivamente por las personas de los maestros; era grande el número de los que se atascaban en este camino, y algunos —¿por qué no confesarlo?— lo extraviaron así para siempre.

Los cortejábamos o nos apartábamos de ellos, les imagioábamos simpatías o antipatías probablemente inexistentes, estudiábamos sus caracteres y sobre la base de estos formábamos o deformábamos los nuestros. Provocaron nuestras más intensas revueltas y nos compelieron a la más total sumisión; espiábamos sus pequeñas debilidades y estábamos orgullosos de sus excelencias, de su saber y su sentido de la justicia. En el fondo los amábamos mucho cuando nos proporcionaban algún fundamento para ello; no sé sí todos nuestros maestros lo han notado. Pero no se puede desconocer que adoptábamos hacia ellos una actitud particularísima, acaso de consecuencias incómodas para los afectados. De antemano nos inclinábamos por igual al amor y al odio, a la crítica y a la veneración. El psicoanálisis llama «ambivalente» a ese apronte de opuesta conducta, y no le causa turbación alguna pesquisar la fuente de esa ambivalencia de sentimientos.

Nos ha enseñado, en efecto, que las actitudes afectivas hacia otras personas, tan relevantes para la posterior conducta de los individuos, quedaron establecidas en una época insospechadamente temprana. Ya en los primeros seis años de la infancia el pequeño ser humano ha consolidado la índole y el tono afectivo de sus vínculos con personas del mismo sexo y del opuesto; a partir de entonces puede desarrollarlos y trasmudarlos siguiendo determinadas orientaciones, pero ya no cancelarlos. Las personas en quienes de esa manera se fija son sus padres y sus hermanos.

Todas las que luego conozca devendrán para él unos sustitutos de esos primeros objetos del sentimiento (acaso, junto a los padres, también las personas encargadas de la crianza), y se le ordenarán en series que arrancan de las «imagos», como decimos nosotros, del padre, de la madre, de los hermanos y hermanas, etc. Así, esos conocidos posteriores han recibido una suerte de herencia de sentimientos, tropiezan con simpatías y antipatías a cuya adquisición ellos mismos han contribuido poco; toda la elección posterior de amistades y relaciones amorosas se produce sobre la base de huellas mnémicas que aquellos primeros arquetipos dejaron tras sí.

Entre las imagos de una infancia que por lo común ya no se conserva en la memoria, ninguna es más sustantiva para el adolescente y para el varón maduro que la de su padre.

Una necesidad objetiva orgánica ha introducido en esta relación una ambivalencia de sentimientos cuya expresión más conmovedora podemos asir en el mito griego del rey Edipo.

El varoncito se ve precisado a amar y admirar a su padre, quien le parece la criatura más fuerte, buena y sabia de todas; Dios mismo no es sino un enaltecimiento de esta imagen del padre, tal como ella se figura en la vida anímica de la primera infancia. Pero muy pronto entra en escena el otro lado de esta relación de sentimiento. El padre es dis-

cernido también como el hiperpotente perturbador de la propia vida pulsional, deviene el arquetipo al cual uno no sólo quiere imitar, sino eliminar para ocupar su lugar. Ahora coexisten, una junto a la otra, la moción tierna y la hostil hacia el padre, y ello a menudo durante toda la vida, sin que una pueda cancelar a la otra. En tal coexistencia de los opuestos reside el carácter de lo que llamamos «ambivalencia de sentimientos».

En la segunda mitad de la infancia se apronta una alteración de este vínculo con el padre, alteración cuyo grandioso significado apenas imaginamos. El varoncito empieza a salir de la casa y a mirar el mundo real, y ahí fuera hará los descubrimientos que enterrarán su originaria alta estima {Hochschatzung} por su padre y promoverán su desasimiento de este primer ideal. Halla que el padre no es el más poderoso, sabio, rico; empieza a descontentarle, aprende a criticarlo y a discernir cuál es su posición social; después, por lo común le hace pagar caro el desengaño que le ha deparado. Todo lo promisorio, pero también todo lo chocante, que distingue a la nueva generación reconoce por condición este desasimiento respecto del padre.

Es en esta fase del desarrollo del joven cuando se produce su encuentro con los maestros. Ahora comprendemos nuestra relación con los profesores de la escuela secundaria. Estos hombres, que ni siquiera eran todos padres, se convirtieron para nosotros en sustitutos del padre. Por eso se nos aparecieron, aun siendo muy jóvenes, tan maduros, tan inalcanzablemente adultos. Trasferiamos sobre ellos el respeto y las expectativas del omnisciente padre de nuestros años infantiles, y luego empezamos a tratarlos como a nuestro padre en casa. Les salimos al encuentro con la ambivalencia que habíamos adquirido en la familia, y con el auxilio de esta actitud combatimos con ellos como estábamos habituados a hacerlo con nuestro padre carnal. Si no tomáramos en cuenta lo que ocurre en la crianza de los niños y en la casa familiar, nuestro comportamiento hacia los maestros sería incomprensible; pero tampoco sería disculpable.

Otras vivencias, difícilmente menos importantes, tuvimos como estudiantes secundarios con los sucesores de nuestros hermanos y hermanas, con nuestros compañeros; pero estarán destinadas a escribirse en otra hoja. El jubileo de la escuela retiene nuestro pensamiento junto a los profesores.